ドプテレット製品メニュー

- ドプテレット®トップ

- セミナー・講演会

- ドプテレット®について持続性及び慢性免疫性血小板減少症(ITP)

- ドプテレット®について慢性肝疾患に伴う血小板減少

- 資料ライブラリ

- 持続性及び慢性免疫性血小板減少症(ITP)

- 慢性肝疾患に伴う血小板減少

- ドプテレット製品詳細

- ドプテレット®トップ

- セミナー・講演会

- ドプテレット®について持続性及び慢性免疫性血小板減少症(ITP)

- ドプテレット®について慢性肝疾患に伴う血小板減少

- 資料ライブラリ

- 持続性及び慢性免疫性血小板減少症(ITP)

- 慢性肝疾患に伴う血小板減少

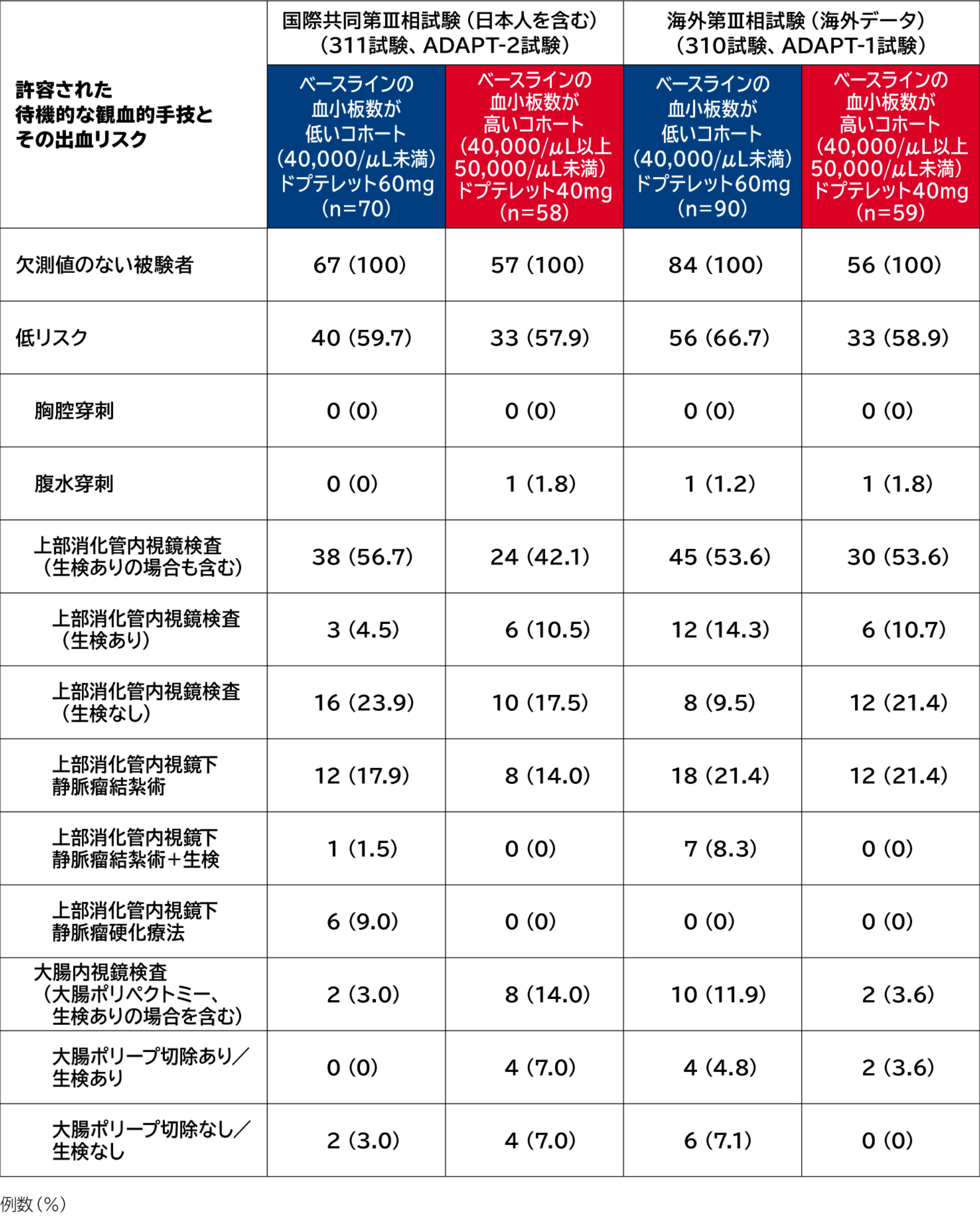

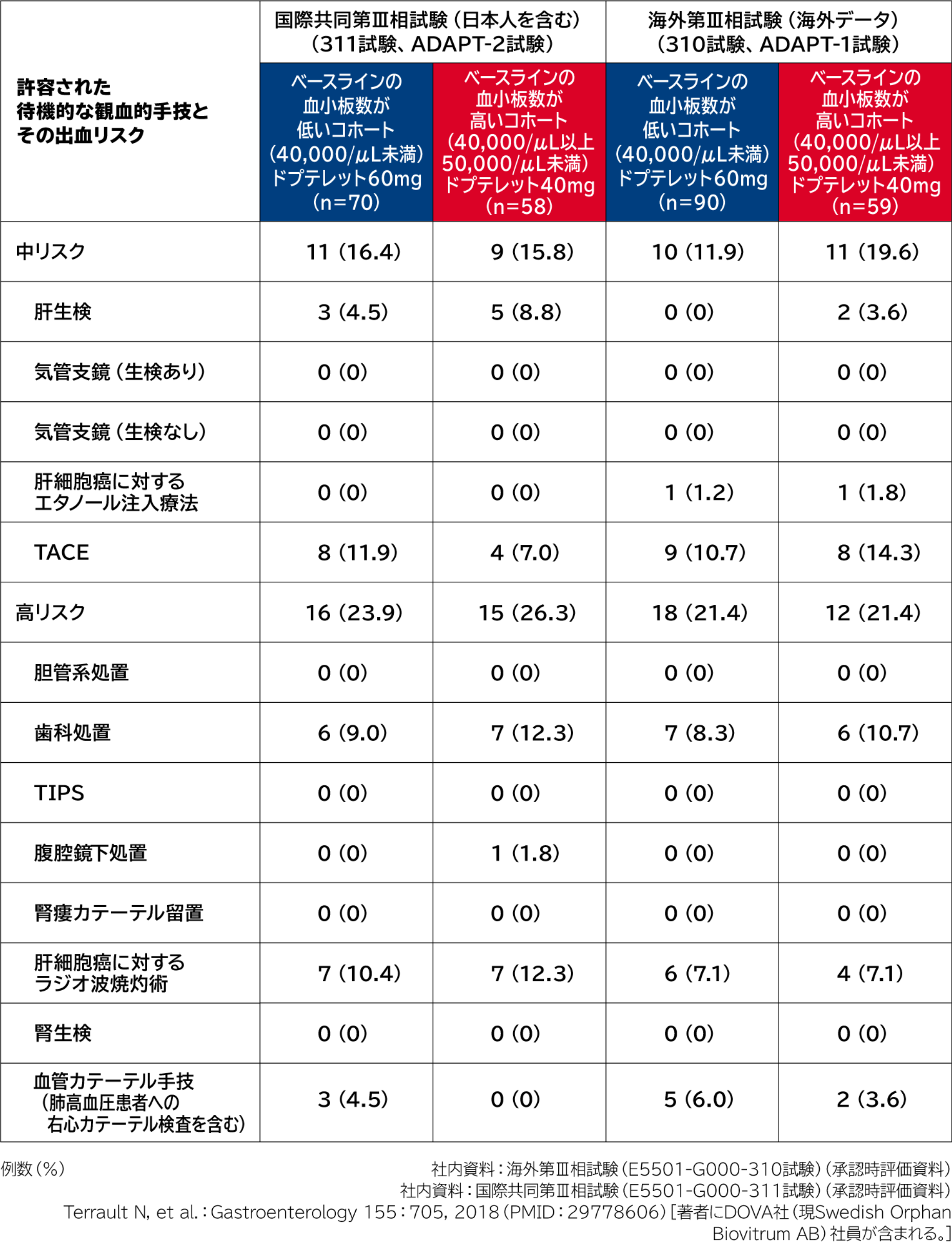

PhaseⅢにおける待機的な観血的手技

国際共同第Ⅲ相試験(日本人を含む)及び海外第Ⅲ相試験における待機的な観血的手技 (ドプテレット投与群)

2つの第Ⅲ相試験 において、ベースラインの血小板数が低いコホート( 40,000/ μL 未満)及びベースラインの血小板数が高いコホート( 40,000/ μL 以上、 50,000/ μL 未満)で、実際に施行された待機的な観血的手技は以下のとおりでした。

各試験の試験概要等は下記をご参照ください。

閲覧履歴

お問い合わせ(本社)