- プラケニル®トップ

- セミナー・講演会

- プラケニル®について

- SLEについて

- 評価指標(表計算)

- 実践的SLE診療の How to ~ 患者コミュニケーションから紐解く

- 症例からみるSLEの初診から確定診断までの経過

- エキスパートからのメッセージ

- Lupus Research Outlook Today

- 資料ライブラリ

- Web講演会記録集

- Lupus Expert’s View 2021 ~長期予後を考えたSLE診療~

- プラケニル座談会

- EULAR recommendations 2023

- SLE・プラケニル患者説明動画

- プラケニル製品詳細

- プラケニル®トップ

- セミナー・講演会

- プラケニル®について

- SLEについて

- 評価指標(表計算)

- 実践的SLE診療の How to ~ 患者コミュニケーションから紐解く

- 症例からみるSLEの初診から確定診断までの経過

- エキスパートからのメッセージ

- Lupus Research Outlook Today

- 資料ライブラリ

- Web講演会記録集

- Lupus Expert’s View 2021 ~長期予後を考えたSLE診療~

- プラケニル座談会

- EULAR recommendations 2023

- SLE・プラケニル患者説明動画

症例からみるSLEの初診から確定診断までの経過

複数の自己免疫性疾患の経過観察を経てSLEの診断に至った40代男性の症例

順天堂⼤学医学部附属練⾺病院 膠原病・リウマチ内科 診療科⻑ 天野 浩文 先生

初診時の所見と自己免疫性肝炎、シェーグレン症候群、自己免疫性溶血性貧血の診断

47歳男性の症例で、30歳頃に肝機能障害と脾腫を指摘されていた。X-11年の36歳時に発熱と倦怠感により近医受診したところ、再び肝機能障害を指摘され、血液検査の結果、シェーグレン症候群と自己免疫性肝炎の疑いで当院の消化器内科に紹介受診となった。

精査入院時の肝生検で自己免疫性肝炎と診断され、その後当科へのコンサルトを受けた。血液検査で抗SS-A抗体、抗SS-B抗体が検出されたため、シェーグレン症候群が疑われていたが、唾液分泌能の低下は認めず、眼科検査ではシルマーテスト陽性、ローズベンガルテスト陰性であり、シェーグレン症候群の診断基準は満たさなかった。口渇症状も認めなかったため、口唇生検は施行せず、シェーグレン症候群疑いとして経過観察されていた。また、精査入院時にクームステスト陽性や間接ビリルビン上昇が認められたことから、自己免疫性溶血性貧血も指摘され血液内科でも経過観察されていたが、貧血も血小板減少も軽度(ヘモグロビン10g/dl以上、血小板数10万/L前後)であり外来での経過観察が継続されていた。

外来経過観察の経過

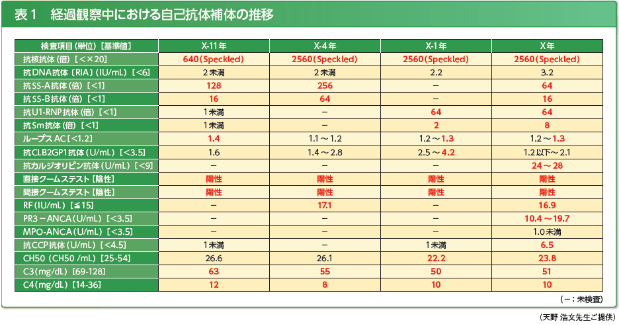

外来経過観察中、トランスアミラーゼは正常範囲内で推移し、抗DNA抗体のほか、抗Sm抗体といった全身性エリテマトーデス(SLE)に特異的とされる自己抗体は陰性で経過していた(表1)。ときに膝や手指の関節痛の訴えはあったが、継続したものではなかった。C3,C4 低値持続がみられたが、自己免疫性溶血性貧血に血小板減少を伴うEVANS症候群によるものと考えられ、EVANS症候群、シェーグレン症候群、自己免疫性肝炎の診断で経過観察が継続された。

SLEの可能性を疑い始めたターニングポイント

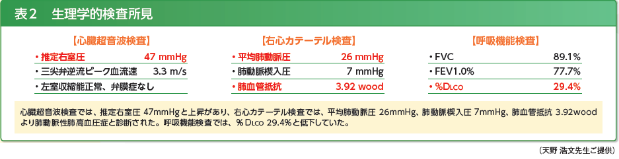

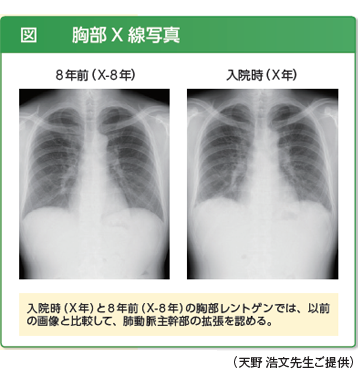

X-2年に労作時の息切れの訴えがあり、心臓超音波検査で軽度の肺高血圧症が疑われたが(表2)、自覚症状も軽度であり経過観察となった。翌年、体調不良などを理由に頭部のMRI検査を施行したところ微小脳梗塞が発見され、それを契機に抗リン脂質抗体症候群の診断がされた。X年6月に肺高血圧症の悪化が疑われたため再度入院となった。心臓カテーテル検査により肺高血圧症の確定診断(図)に至り、肺高血圧症を来たす疾患鑑別の必要性が生じたこと、入院中に手指や膝など移動性の関節炎が認められたことを契機に別の疾患の存在を疑い始めた。

入院中の血液検査で抗核抗体、抗U1-RNP抗体、抗Sm抗体の陽性が確認され、それと同時に関節リウマチを示唆する抗CCP抗体、血管炎に関係するPR3-ANCA、血小板関連IgG、抗カルジオリピン抗体いずれの陽性も認められ、直接および間接クームステストの結果も陽性であった(表1)。そのためSLEの可能性を念頭に置きつつ、さまざまな自己免疫性疾患重複の可能性を考えて改めて鑑別診断を行うことにした。

SLEを念頭に置いた鑑別診断の経過

シェーグレン症候群については、抗SS-A抗体、抗SS-B抗体の陽性が継続しており、唾液腺と眼科の再検査でも陽性が認められたことからシェーグレン症候群の診断が確定された。SLEに関しては初診時では、1997年米国リウマチ学会(ACR)分類基準のうち、抗核抗体陽性、溶血性貧血、抗リン脂質抗体陽性は満たすものの、SLEの分類基準である4項目には満たなかった。一方、2012年のSLICC基準では、臨床項目のうち溶血性貧血、血小板減少、リンパ球減少、免疫学的項目のうち、抗核抗体陽性、低補体、抗リン脂質抗体陽性の計6項目を満たすことからSLEと分類された。ただし、SLICC基準は感度99%と高いものの特異度は80%とやや低く、ACR分類感度88%とやや低いものの特異度は85%と高いという特徴があること1)から判断に迷う症例であった。そしてSLEでは患者の約9割が女性とされるなか、男性であった点、SLEに多くみられる日光過敏症や皮膚粘膜症状が認められず、抗DNA抗体も一貫して陰性であった点でも非典型的であった。

本症例は自己免疫性溶血性貧血を有しており、以前陰性であった抗U1-RNP抗体、そしてSLEに特異性の高い抗Sm抗体の陽転化が認められたこと、入院中に関節炎が確認できたことなどから、経過のなかでSLEが顕在化してきたと判断することができ、SLEの基準を十分に満たすとされ確定診断に至った。また、本症例はレイノー現象が認められ、入院時検査のなかで軽度の間質性肺炎を認めたことから混合性結合組織病の基準も満たしている。すなわち本症例は、自己免疫性溶血性貧血、血小板減少、あるいは自己免疫性肝炎をベースとして過剰な免疫応答の進展からSLE/混合性結合組織病に伴う肺高血圧症を発症してきたケースと考えられる。

本症例から学ぶ診断のポイントとコツ

SLEの自然経過として、SLEを発症し、抗SS-A、SS-B抗体、抗リン脂質抗体、抗DNA抗体、抗U1-RNP抗体、抗Sm抗体が陽性であった場合、それらの自己抗体はSLEの発症数年前から陽性となり、比較的発症する直前(平均1.5年)に抗U1-RNP 抗体や抗Sm抗体が陽性となるとされる2)。そのため、初診時にそれらが陰性であっても経過とともに自己抗体が陽転化する可能性を念頭におき、症状の変化などに注意して経過観察を行う必要がある。また、SLEは比較的若い女性に多く、日光過敏症や皮膚症状を伴い抗DNA 抗体が陽性であるというイメージを抱きがちであるが、本症例は皮膚・粘膜症状を認めない体格の良い男性であり、典型的SLEの固定概念に捕らわれないこと、時間的・空間的多発性を意識することが重要である。また、本症例で持続していた低補体血症は、生体内での恒常的な免疫応答の活性化を想定するものであり、低補体血症の持続も鑑別を行う上での重要なポイントとして考えられる。さらに本症例では、入院中に関節炎を観察できたことも診断の大きなポイントとなったことから、患者からの訴えがなくても全身的な身体所見を確認し、その兆候を見逃さないことが診断のコツと考えられる。

参考文献

1) Oku, k,et al.Evaluation of the alternative classification criteria of systemic lupus erythematosus established by Systemic Lupus International Collaborating Clinics( SLICC). Mod

Rheumatol. 2018;28:642-8.

2) Arbuckle MR,et al.Development of autoantibodies before the clinical onset of systemic lupus erythematosus. N Engl J Med. 2003;349:1526-33.